Архивные кадры: Ысыах Победы в Якутии

Весной 2024 года, за год до 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники Национального центра аудиовизуального наследия Якутии совершили прорыв в изучении визуальной истории региона. В Российском государственном архиве кинофотодокументов (РГАКФД) в Красногорске они обнаружили 291 метр чёрно-белой немой хроники, снятой летом 1944 года в Амгинском улусе. Кадры, пролежавшие восемь десятилетий в забвении, запечатлели масштабный ысыах — традиционный якутский праздник, проведённый в разгар войны. Главный хранитель фондов Анна Пшенникова и ведущий архивист Марфа Эверстова рассказали ЯСИА о том, как случайная находка изменила представление о военных годах в Якутии и каково было значение ысыаха в годы Великой Отечественной войны.

1944 год: праздник вопреки войне

Летом 1944 года, когда советские войска вели наступление на всех фронтах, в Якутии произошло невероятное – власти разрешили провести Ысыах. Более того, его провели не в одном месте, а по всей республике: 230 праздников, в которых участвовало свыше 100 тысяч человек. Кадры, снятые оператором Виктором Громоздинским, пролежали 80 лет в забвении. До этого единственным визуальным свидетельством эпохи считалась хроника Ысыаха Победы 1945 года из Усть-Алданского района. «Мы даже не надеялись найти такое. Это чудо, что пленка сохранилась», — говорит главный хранитель фондов Анна Пшенникова.

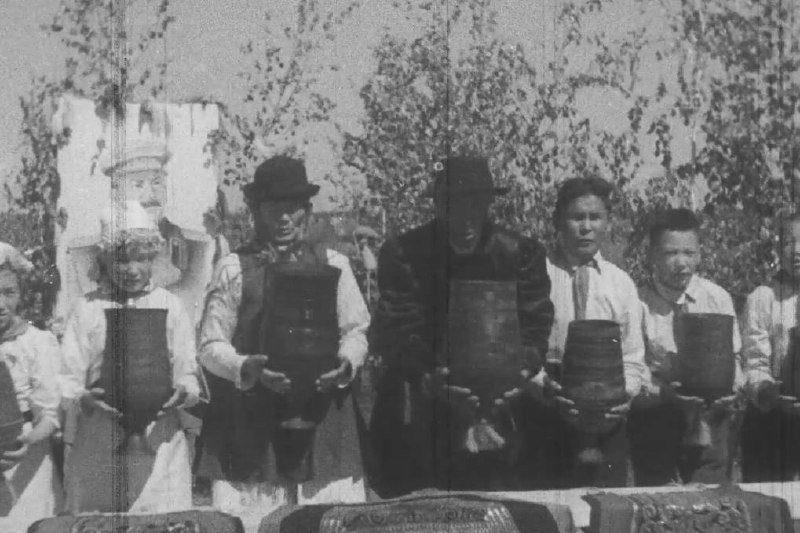

Несмотря на голод и лишения, руководство Якутии организовало праздники по всей республике. Как отмечалось в отчете обкома партии, Ысыах стал символом единства: впервые за годы советской власти разрешили проводить традиционные обряды алгыс (благословение) и кропление кумысом, ранее запрещенные как «религиозные пережитки».

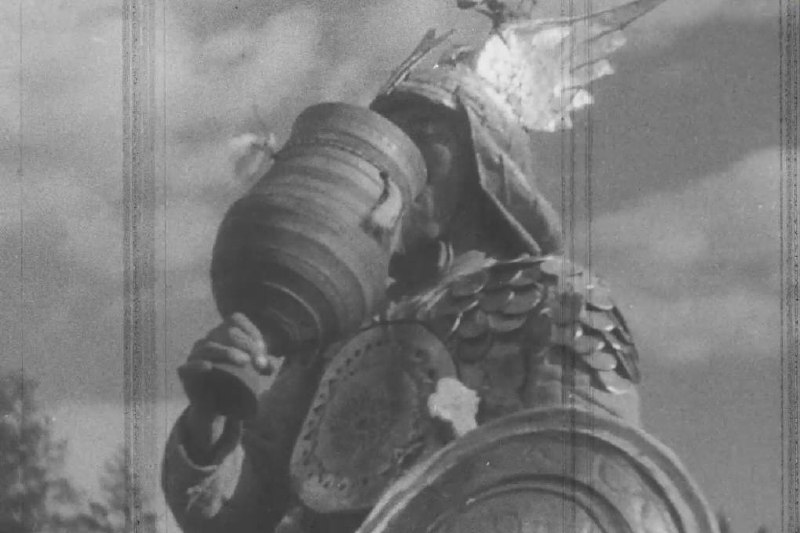

«Люди пели, танцевали, соревновались в хапсагае. Это была не просто передышка — акт сопротивления отчаянию», — подчеркивает Марфа Эверстова. На кадрах видно, как участники, одетые в традиционные костюмы, слушают выступления партийных руководителей под портретами Сталина. Среди них — герои Гражданской войны, сказительницы, будущие народные писатели и художники.

Идентификация кадров потребовала кропотливой работы. Архивисты сверялись с газетными публикациями 1940-х, фотоальбомом, подаренным якутским обкомом московскому Центральному музею современной истории, и воспоминаниями старожилов. «Мы узнали героев: вот Сафрон Евграфович, председатель колхоза “Строд”, а здесь — Екатерина Иванова, первая женщина-писатель Якутии», — перечисляет Марфа Эверстова. Особенно трогательным стало обнаружение двухлетнего ребенка на руках родителей — сейчас этому человеку около 80 лет. После оцифровки материалы показали в Амгинском улусе. На презентации люди плакали, узнавая родные лица. «Мой дед танцует осуохай!» — воскликнул один из зрителей. Кадры стали основой для книг, родословных исследований и республиканского фестиваля олонхо. «Эти кадры — не просто история. Они оживили память целых семей», — говорит Анна Пшенникова.

Как отмечалось в отчётах, Ысыах стал инструментом мобилизации тыла: он поднимал дух людей, напоминая о традициях и вселяя надежду на Победу. Особенно символично, что именно в 1944 году впервые за годы советской власти разрешили проводить древние обряды — алгыс (благословение) и кропление кумысом, ранее запрещавшиеся как «религиозные пережитки». Это решение, как позже писал в своих статьях партийный деятель Андрей Макаров, стало актом уважения к культурным корням якутского народа.

Ысыах Победы

Если в 1944-м праздник был символом надежды, то через год он превратился в грандиозное торжество. Ысыах Победы в Усть-Алданском районе собрал тысячи человек. На празднике чествовали лучших колхозников района, внесших весомый вклад в общую победу в тылу. Были проведены традиционные соревнования по национальным видам спорта: хапсагаю, перетягиванию палки, конным скачкам, прыжкам и другим. Алгыс проводил именитый олонхосут Иван Говоров, с праздником поздравил первый секретарь райкома Герасим Попов. Участвовали артисты Саха театра, которые поставили оперу «Ньургуна Боотура».

На кадрах 1945 года — соревнования по хапсагаю, скачки, опера «Ньургун Боотур» в исполнении артистов Саха театра. «В 1945-м чествовали героев тыла: женщин, стариков, подростков, которые заменили ушедших на фронт мужчин. Их труд кормил армию, давал металл для танков», — подчёркивает Марфа Эверстова.

Кинохроника 1944–1945 годов — не просто архивные кадры. Это урок стойкости, напоминание о том, как культура становится опорой в самые тёмные времена. Как отметили в Национальном центре, материалы используются в образовательных программах и патриотическом воспитании. «Молодёжь должна знать: даже в войну наши предки находили силы праздновать жизнь. Это и есть настоящая победа», — заключает Анна Пшенникова.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: